公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利・義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪です。

公正証書原本不実記載罪の規定は、刑法157条1項です。

同罪の刑事罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

公正証書原本不実記載罪は、国民(私人)が申告することで作成される登記簿・戸籍簿等の公文書について、虚偽の申告により虚偽の記載がなされることを防ぐために、犯罪として処罰の対象としているものです。

公正証書原本不実記載罪の対象(客体)は、登記簿・戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本と規定されているところ、公正証書は一般的に公証役場の公証人が作成する公正証書を指しますが、これに限りません。

つまり、本罪における公正証書とは、公務員が職務上作成し、権利・義務に関する事実を証明する効力を有する文書のことをいいます。

登記簿、戸籍簿が例示されていますが、住民票や公証人作成の公正証書、土地台帳などが本罪の対象として判例で認められています。

本罪の対象にならないとされたものとして、印鑑簿(神戸地裁姫路支部昭和33年9月27日)、自動車運転免許台帳(福岡高裁判決昭和40年6月24日)があります。

それから、以前は手書きだった登記簿、戸籍簿などについて、最近コンピュータ化が進んでいることに伴い、公正証書の原本として用いられる電磁的記録も対象として加わりました。

電磁的記録とは、要するにコンピュータに記録されているデータのことです。

公正証書原本不実記載罪の実行行為は、公務員に対し虚偽の申立てをして、公正証書の原本またはその電磁的記録に不実の記載をさせることです。

本罪における公務員は、公正証書に記録する権限を有する公務員のことです。

そして、その公務員に対して、虚偽の申立て、つまり事実に反することを申告し、虚偽であることを知らない公務員により不実の記載がなされることが必要です。

虚偽の申立てと認められたものとして、夫婦双方が離婚の意思がないのにもかかわらず外形上離婚を装って離婚届を提出して戸籍簿の原本に離婚した旨の記載をさせた事例についての古い判例があります(大審院大正8年6月6日)。

また、仮装の払込による新株発行に関する商業登記簿の変更登記申請がなされた場合についても、公正証書原本不実記載罪の成立を認めた判例(最高裁決定平成3年2月28日)があります。

本罪に関連して、中間省略登記の問題があります。

中間省略登記とは、例えば不動産がAさん→Bさん→Cさんと順に売却された場合に、まだ登記名義がAさんにあったとき、Aさんが直接Cさんに売却したように装って登記上Aさん→Cさんというように直接に所有権移転登記をすることです。

このようなことが行われる主たる理由は、登記費用(登録免許税、司法書士費用など)、不動産取得税を節約するためと言われており、いわば脱法的な手法とされていました。

古い判例ですが、大審院判決大正8年12月23日は、このような中間省略登記を申請することが公正証書原本不実記載罪に該当すると判示しました。

しかし、民事裁判において、AさんとBさんの同意があればCさんがAさんに対して直接自己に所有権移転登記を請求する権利があることを認める判例(最高裁判決昭和40年9月21日)が出ました。

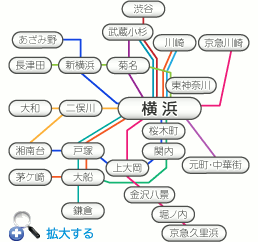

それでも、登記実務上(法務局の立場)は、裁判で認められたものでないかぎり中間省略登記を認めないという立場でしたが、、第三者のためにする契約・買主の地位の移転という方法による事実上の中間省略登記の容認が平成19年から登記実務でも行われました。

このように認められたものを新中間省略登記と言われることがあります。

そして、現在の通説は、中間省略登記について、公正証書原本不実記載罪は成立しないと解しています。

公正証書原本不実記載罪は、未遂も罰せられます(刑法157条3項)。

虚偽の申請が公務員に見破られて未遂に終わることが相当程度考えられることから、その他の文書偽造罪では未遂処罰の規定がないにもかかわらず、本罪は未遂が処罰の対象となっているものと考えられます。